[樂游網導讀]騰訊從最早的即時通訊一直到目前各行各業、包括視頻、軟件、音樂、搜索引擎、娛樂等方方面面。通過13年的努力已經從最早的4000人膨脹至2萬人,儼然成為了中國最大的互聯網公司

年輕人“看不到未來”

騰訊在過去員工流動性并不高,但近年來新員工流失率不斷加大。記者采訪的多位離職員工透露,他們抱怨得最多的是“看不到未來”。這些更加強調個性與自我的80、90后員工,是騰訊面對的新挑戰。

騰訊日益擴充的產品線,對人才的需求也非常急迫。2004年,騰訊上市時,員工數不過兩千多人,此后便以每年四位數的速度擴招。上市至今的8年時間,員工數已經翻了10倍,達到了兩萬多人。

在互聯網企業中,能與其相比的只有淘寶,25000人。

一位剛在騰訊實習了三個月的應屆生說,他初到舉世聞名的企鵝大廈,第一印象便是人多,“總部的樓都快裝不下了,周圍的幾棟樓也都是騰訊員工”。

2009年,為了容納新的員工,這棟建筑面積達8.8萬平方米的大廈開始啟用。從深圳大學地鐵站出來,便可遠遠看見其雄姿。大廈位于深南大道北側,和南側的深圳大學遙相呼應。樓體總高193米,地上39層,地下3層,有高管專用電梯。馬化騰的辦公室就在最頂層,從這里的窗口望出去,馬化騰日常居住的香港就在眼皮底下。

幾乎在同一時間,成都騰訊大廈和上海騰訊大廈也投入使用。騰訊公司的宣傳稿上顯示,加上早在2005年購置的北京騰訊公司樓層,目前騰訊公司的布局“已經形成南北中軸、東西兩翼的分布態勢”。

2005年最后一天,也就是騰訊第一次調整架構之后,騰訊網更換了Logo,以綠、黃、紅三色軌跡線環繞的小企鵝標識替代了過去的QQ企鵝圖案。馬化騰說,新Llogo能更好地體現騰訊網的品牌內涵和經營理念——像水和電一樣真正融入億萬用戶的生活。現在,這個標志就掛在大廈的最頂端。

而在大廈內部,QQ的形象隨處可見。員工的辦公室里有QQ公仔,背景墻上有QQ,溫馨提示有QQ,就連男女廁所都是用“Q哥”和“Q妹”來識別。

業界將騰訊奉為年輕人的樂園,看起來的確如此。2006年,公司員工的平均年齡是27歲。在貌似太空艙的電梯間內,年輕人們進進出出,幾部液晶屏滾動播放著公司的慈善晚會、團隊激勵計劃以及各種球類運動召集等,創新和活力似乎無處不在。

在未加入公司之前,新員工們都對騰訊充滿美好的想象:大平臺,名企,輕松的氛圍,超出同行的待遇,以及一流的工作環境等。但一進入工作,落差頓生。

騰訊漫長的產品線要求年輕人們變成各個環節的螺絲釘,在這個中國最大的互聯網企業內,最多的職位便是“產品經理”。這個崗位號稱無任何專業限制,因而受到大量應屆生的追捧。實際上,騰訊最為核心的文化,也在于此。它的創始人就一直以“產品經理”自居,即便在今天,這個企業的所有員工,還是親切地將馬化騰稱為“首席產品體驗官”。據說,他的業余時間,除了上網,就是試用騰訊的各種產品,甚至會直接將某個產品的研發人員叫到辦公室,當面提意見。

不過,體驗產品是一回事,開發產品卻是另一回事。天涯論壇里,一位在騰訊實習了大半年,差點拿到其Offer的應屆畢業生吐槽道:人人都說QQ有海量用戶,沒錯,但是,作為產品經理,你所從事的產品是不是海量用戶?QQ美食有多少用戶量?若你做的產品,不是公司戰略級產品,比如QQ手機管家、電腦管家等,很可能就只是“3C”產品:Copy、Copy、Copy 。

他還舉了他一個同學的例子:在騰訊最當紅的微信團隊中實習,“作為團隊的一員,很牛逼吧?但他實習三個月就只干了一件事:每天不停地刷微博,看反饋”。

而這本來就是騰訊所遵循的信條之一:把用戶的需求放在第一位,時刻聽取他們的意見,并隨時做出改變。“問題是,如果讓一個年輕人每天干這種事,有什么意義呢?”這位同學反問道。這些更加強調個性與自我的80、90后員工,制造了騰訊的新麻煩。

一些不甘于只做螺絲釘的年輕人便選擇了離職。騰訊在過去員工流動性并不高,但近年來新員工流失率不斷加大。雖然有諸如房價高生存壓力大之類的現實壓力,但南方周末記者采訪的多位離職員工透露,他們抱怨得最多的是“看不到未來”。

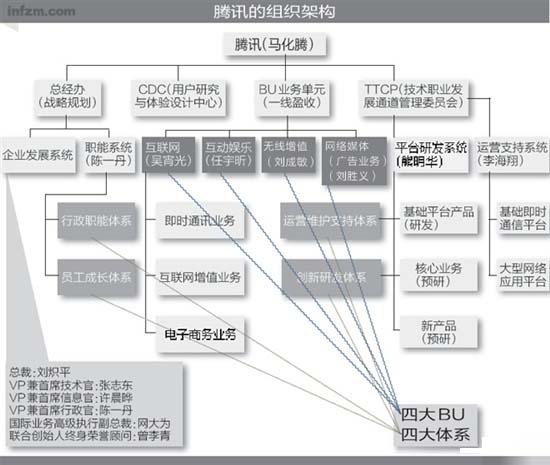

數據來源:豆丁網 (李伯根/圖)

公司里的“富二代”

和任何一家由小到大的公司一樣,騰訊也面臨著既得利益者的阻撓。在騰訊內部,流傳著華為幫、香港幫和本土幫之說,分指騰訊人員結構在不同階段的變化,以及由此形成的利益團體。據一位2011年離職的即時通訊部員工介紹,騰訊內部曾以“關系簡單化”為榮,員工也享受過由此帶來的快樂工作的樂趣,但隨著公司壯大,一些權力之爭便開始出現,公司比以前復雜多了。“甚至比國企更復雜。”他補充道。

自2004年上市之后,騰訊便誕生了一批有著股票或者是期權的老員工。上市之初,騰訊的發行價不過3.7港元,而現在則漲到了220多港元,翻了近60倍。據這位員工透露,馬化騰曾在內部大會上多次提及,要警惕公司的“富二代”,“躺在功勞簿上等退休,毫無創新之氣”。

一些基層員工對此有著最直接的感受。新人之間流傳這一種說法,你能做多大的事,有時不是取決于你自己,而是取決于你跟了哪個Leader——如果Leader想做事,你也就能做事,如果Leader只想混日子,你也便只好混日子。

據騰訊游戲部的一位離職員工介紹,按照騰訊的規則,只要你有創意,也可以自己組建研發團隊,一些項目組長為了做大,通常會想出各種點子,盡量地擴建團隊,將自己這份蛋糕做大。在這一過程中,一些不好的現象也隨之出現,“其中最典型的,就是討好上級”。

她給記者舉了個例子,有一次,一位更高層級的領導在內部交流群中就他們小組開發的游戲中的某個細節隨口提了個建議,她的一位同事竟然用Word文檔復制下來,傳給小組成員:“領導喜歡這個,我們就按照這個來改。”

而據即時通訊部的另一位離職員工透露,一些不同部門的項目小組之間,竟然會出現相互抄襲,“看到你這里有個好創意,直接拿來,改一改外觀或者是功能,也能用在另一個產品上”。

而騰訊視頻部的另一位離職員工則告訴記者,他對騰訊的失望,不只是創新精神的喪失,而是言路的閉塞,“從我到馬化騰,有12個層級,你說,我的聲音如何能到得了他那里?”

這位員工告訴記者,在職期間,他曾向自己的領導提過多次意見,但都如石沉大海,最后,他選擇了辭職創業,“走出騰訊大廈的那一刻,我突然覺得豁然開朗,壓抑之情一掃而光”,兩年之后,已經是一家小公司老板的這位員工對記者說。

不過,讓人意外的是,這些離職員工大多對騰訊依然有著高度的認同感,他們一面抱怨騰訊的種種問題,另一方面,卻在極力維護它的利益。他們都不停地向記者強調一個問題:Pony(馬化騰)沒有問題,問題出在中層管理上。

這種認同,不僅局限于騰訊內部,即便在騰訊的對手中,也存在這種說法。在移動互聯網時代,騰訊推出的微信盛極一時,有記者問雷軍,米聊為何輸給了微信,雷軍列了四點,其中最后一點是“馬化騰成功后,沒玩飛機游艇,還能盯到一線,是中國企業家的楷模”。

即便如此,騰訊內部的危機如何化解仍是個懸念,這不僅僅是高層與員工一起午餐所能解決的。

據騰訊一位在職員工透露,幾個月前,騰訊還專門組織高管去思科總部學習經驗,推進騰訊內部的組織架構SNS化。這種源于2001年互聯網泡沫破裂時的體系,其核心是建立跨部門決策團隊,下放決策權。據了解,目前,騰訊已經在SNS等重合較多的業務方向設立了跨部門決策團隊。

而在最近兩個月中,內部組織架構大調整的風聲已從高層通過各級Leader傳遞到騰訊員工中,騰訊內部正在醞釀著一場新革命。

喜歡

喜歡  頂

頂 無聊

無聊 圍觀

圍觀 囧

囧 難過

難過